Thomas Mann – Stationen seines Werkes. Eine Ringvorlesung zum 150. Geburtstag

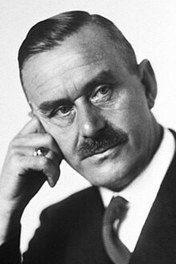

Thomas Mann (geboren 1875 in Lübeck, gestorben 1955 in Zürich) war ein deutscher Schriftsteller, Essayist und öffentlicher Intellektueller, einer der bedeutendsten Erzähler der klassischen Moderne, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1929 und eine der international angesehensten und einflussreichsten Figuren in der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts. Seinen 150. Geburtstag am 6. Juni 2025 nehmen Studium generale und Deutsches Seminar zum Anlass einer kritischen Würdigung in Form einer öffentlichen Ringvorlesung mit Freiburger Referentinnen und Referenten ebenso wie mit renommierten Gästen aus der deutschen Thomas Mann-Forschung. Der Vorlesungszyklus möchte einen fundierten Überblick bieten über die wichtigsten Stationen von Thomas Manns Leben und Werk: Vorträge zu den großen Romanen und Erzählungen von Buddenbrooks und Tod in Venedig über Der Zauberberg und Joseph und seine Brüder bis hin zu Doktor Faustus und Felix Krull wechseln ab mit übergreifenden Analysen zu prägenden literarischen, ästhetischen und historisch-politischen Konstellationen dieser einzigartigen Schriftsteller-Karriere, in deren Wechselfällen sich zugleich ein ganzes Jahrhundert deutscher Geschichte vom wilhelminischen Kaiserreich über die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis hin zur frühen Nachkriegsepoche spiegelt und bricht.

Thomas Mann (geboren 1875 in Lübeck, gestorben 1955 in Zürich) war ein deutscher Schriftsteller, Essayist und öffentlicher Intellektueller, einer der bedeutendsten Erzähler der klassischen Moderne, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1929 und eine der international angesehensten und einflussreichsten Figuren in der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts. Seinen 150. Geburtstag am 6. Juni 2025 nehmen Studium generale und Deutsches Seminar zum Anlass einer kritischen Würdigung in Form einer öffentlichen Ringvorlesung mit Freiburger Referentinnen und Referenten ebenso wie mit renommierten Gästen aus der deutschen Thomas Mann-Forschung. Der Vorlesungszyklus möchte einen fundierten Überblick bieten über die wichtigsten Stationen von Thomas Manns Leben und Werk: Vorträge zu den großen Romanen und Erzählungen von Buddenbrooks und Tod in Venedig über Der Zauberberg und Joseph und seine Brüder bis hin zu Doktor Faustus und Felix Krull wechseln ab mit übergreifenden Analysen zu prägenden literarischen, ästhetischen und historisch-politischen Konstellationen dieser einzigartigen Schriftsteller-Karriere, in deren Wechselfällen sich zugleich ein ganzes Jahrhundert deutscher Geschichte vom wilhelminischen Kaiserreich über die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis hin zur frühen Nachkriegsepoche spiegelt und bricht.

Alle Vorträge der Reihe werden aufgezeichnet und zeitversetzt hier über Links bei den einzelnen Vorträgen und gesammelt auf dem Medienportal des Studium generale zugänglich gemacht.

Alle Vorträge der Reihe werden aufgezeichnet und zeitversetzt hier über Links bei den einzelnen Vorträgen und gesammelt auf dem Medienportal des Studium generale zugänglich gemacht.

Mittwoch / 20 Uhr c.t. / HS 1010 (Kollegiengebäude I)

Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Koopmann (Universität Augsburg)

Thomas Mann: Sein Werk – und die Antworten auf seine Zeit

Mittwoch, 23.04.25

Auch siebzig Jahre nach seinem Tod beeindruckt sein Werk mehr denn je: durch den überbordenden Reichtum an Themen, Formen und Einsichten, durch Facettenvielfalt und Multidimensionalität. Es ist auch heute noch alles andere als eindeutig; das Bild des Romanciers, Novellisten, Essayisten, des Briefkorrespondenten und Tagebuchschreibers, des Notizensammlers und Reden haltenden, Interviews gebenden Thomas Mann (Musil nannte ihn einst einen „Großschriftsteller“) ist schwankend geblieben. Sicher ist nur: In seinem Werk ist wie bei kaum einem anderen Schriftsteller seine Zeit präsent, er ist der Diagnostiker seines Jahrhunderts gewesen, von dem in die Dekadenz verliebten Anfänger über das Ende seines antinomischen Denkens, das mit dem Ersten Weltkrieg kam, über seine Philosophie der „Mitte“ mit der Absage an jeglichen Radikalismus bis hin zum Humoristen, der am Ende mit der Welt nur noch spielt, aus dem Wissen um die Vorläufigkeit alles Seins. Doch er war kein Unpolitischer, er nahm teil – mit wachsender Skepsis gegenüber Entwicklungen in den späten Jahren seines Lebens. Sein Werk fasziniert – und beunruhigt immer noch. Und das ist gut.

Auch siebzig Jahre nach seinem Tod beeindruckt sein Werk mehr denn je: durch den überbordenden Reichtum an Themen, Formen und Einsichten, durch Facettenvielfalt und Multidimensionalität. Es ist auch heute noch alles andere als eindeutig; das Bild des Romanciers, Novellisten, Essayisten, des Briefkorrespondenten und Tagebuchschreibers, des Notizensammlers und Reden haltenden, Interviews gebenden Thomas Mann (Musil nannte ihn einst einen „Großschriftsteller“) ist schwankend geblieben. Sicher ist nur: In seinem Werk ist wie bei kaum einem anderen Schriftsteller seine Zeit präsent, er ist der Diagnostiker seines Jahrhunderts gewesen, von dem in die Dekadenz verliebten Anfänger über das Ende seines antinomischen Denkens, das mit dem Ersten Weltkrieg kam, über seine Philosophie der „Mitte“ mit der Absage an jeglichen Radikalismus bis hin zum Humoristen, der am Ende mit der Welt nur noch spielt, aus dem Wissen um die Vorläufigkeit alles Seins. Doch er war kein Unpolitischer, er nahm teil – mit wachsender Skepsis gegenüber Entwicklungen in den späten Jahren seines Lebens. Sein Werk fasziniert – und beunruhigt immer noch. Und das ist gut.

Dr. Gesa von Essen (Universität Freiburg)

„Mein in Deutschland populärstes Buch“: Thomas Manns Generationenroman Buddenbrooks

Mittwoch, 30.04.25

Thomas Manns 1901 erschienener Erstlingsroman Buddenbrooks. Verfall einer Familie gehört zu den größten nationalen und internationalen Bucherfolgen der deutschen Literaturgeschichte; der Autor selbst nannte Buddenbrooks stolz „mein in Deutschland populärstes Buch“, und noch die Urkunde zur Verleihung des Nobelpreises im Jahr 1929 nahm (zur gewissen Verärgerung Manns, der inzwischen auch den Zauberberg publiziert hatte) ausdrücklich auf diesen Roman Bezug. Angelegt als Generationengeschichte einer Lübecker Kaufmannsdynastie und von vielen Zeitgenossen als Schlüsselroman skandalisiert, entfaltet der Roman zugleich ein weit ausgreifendes Epochenpanorama, in das virulente zeithistorische und politische Bezüge ebenso eingingen wie zentrale philosophische, kunst- und kulturgeschichtliche Debatten der Jahrhundertwende von der Diskussion um das Konzept des ‚Realismus‘ über die Rezeption Arthur Schopenhauers und Richard Wagners bis hin zur epochentypischen Dekadenzproblematik. Der Vortrag wird einerseits das komplexe erzählerische Profil des Textes beleuchten – sein Montageprinzip, die vielgerühmte Leitmotivtechnik, das Verfahren der erzählerischen Ironie u.v.a. – und andererseits die prägenden diskursiven Kontexte freilegen, an denen der Roman teilhat.

Thomas Manns 1901 erschienener Erstlingsroman Buddenbrooks. Verfall einer Familie gehört zu den größten nationalen und internationalen Bucherfolgen der deutschen Literaturgeschichte; der Autor selbst nannte Buddenbrooks stolz „mein in Deutschland populärstes Buch“, und noch die Urkunde zur Verleihung des Nobelpreises im Jahr 1929 nahm (zur gewissen Verärgerung Manns, der inzwischen auch den Zauberberg publiziert hatte) ausdrücklich auf diesen Roman Bezug. Angelegt als Generationengeschichte einer Lübecker Kaufmannsdynastie und von vielen Zeitgenossen als Schlüsselroman skandalisiert, entfaltet der Roman zugleich ein weit ausgreifendes Epochenpanorama, in das virulente zeithistorische und politische Bezüge ebenso eingingen wie zentrale philosophische, kunst- und kulturgeschichtliche Debatten der Jahrhundertwende von der Diskussion um das Konzept des ‚Realismus‘ über die Rezeption Arthur Schopenhauers und Richard Wagners bis hin zur epochentypischen Dekadenzproblematik. Der Vortrag wird einerseits das komplexe erzählerische Profil des Textes beleuchten – sein Montageprinzip, die vielgerühmte Leitmotivtechnik, das Verfahren der erzählerischen Ironie u.v.a. – und andererseits die prägenden diskursiven Kontexte freilegen, an denen der Roman teilhat.

Prof. Dr. Irmela von der Lühe (Freie Universität Berlin)

Von der „Sympathie mit dem Tode“ zum „Leiden an Deutschland“

Zum Motiv der Krankheit in Leben und Werk Thomas Manns

Mittwoch, 07.05.25

Kaum ein Motivkomplex prägt das Werk Thomas Manns so sehr wie derjenige der Krankheit. Viele seiner literarischen Helden sind krank oder werden krank, leiden an Neurasthenie oder schlechten Zähnen; sie sterben (im Tod in Venedig) an Cholera; an Typhus (Buddenbrooks), an Tuberkulose (Der Zauberberg), Syphilis (Doktor Faustus) oder Gebärmutterkrebs (Die Betrogene). Und stets garantieren Krankheit und Tod gesteigerte künstlerische Kreativität. Im Zauberberg wird diese „Sympathie mit dem Tode“, die in ein „Weltfest des Todes“, den Ersten Weltkrieg, führt, radikal in Frage gestellt. So wie literarisch aus dem kranken Künstler der „ironische Parteigänger des Lebens“ wird, so entwickelt sich Thomas Mann selbst vom unpolitischen Betrachter zum „Wanderredner der Demokratie“, zum scharfen Kritiker einer völkischen Todesidolatrie, die in die Massenmorde des Zweiten Weltkriegs führte. Thomas Manns „Leiden an Deutschland“ – so möchte der Vortrag zeigen – schreibt sich von der Erfahrung her, dass ein todesfreudiger Kult um Krankheit als Schöpfertum seiner totalitär-politischen Instrumentalisierung nichts entgegenzusetzen hat.

Kaum ein Motivkomplex prägt das Werk Thomas Manns so sehr wie derjenige der Krankheit. Viele seiner literarischen Helden sind krank oder werden krank, leiden an Neurasthenie oder schlechten Zähnen; sie sterben (im Tod in Venedig) an Cholera; an Typhus (Buddenbrooks), an Tuberkulose (Der Zauberberg), Syphilis (Doktor Faustus) oder Gebärmutterkrebs (Die Betrogene). Und stets garantieren Krankheit und Tod gesteigerte künstlerische Kreativität. Im Zauberberg wird diese „Sympathie mit dem Tode“, die in ein „Weltfest des Todes“, den Ersten Weltkrieg, führt, radikal in Frage gestellt. So wie literarisch aus dem kranken Künstler der „ironische Parteigänger des Lebens“ wird, so entwickelt sich Thomas Mann selbst vom unpolitischen Betrachter zum „Wanderredner der Demokratie“, zum scharfen Kritiker einer völkischen Todesidolatrie, die in die Massenmorde des Zweiten Weltkriegs führte. Thomas Manns „Leiden an Deutschland“ – so möchte der Vortrag zeigen – schreibt sich von der Erfahrung her, dass ein todesfreudiger Kult um Krankheit als Schöpfertum seiner totalitär-politischen Instrumentalisierung nichts entgegenzusetzen hat.

Prof. Dr. Jörn Leonhard (Universität Freiburg)

„Die große Gereiztheit“: Thomas Mann in den Extremen des 20. Jahrhunderts

Mittwoch, 14.05.25

Thomas Mann spannte in seinem Werk den Bogen von den Errungenschaften und Widersprüchen des bürgerlichen 19. Jahrhunderts zu den ideologischen und politischen Katastrophengeschichten des frühen 20. Jahrhunderts: von der Historizität und Modernität des Deutschen Kaiserreichs über die tektonischen Verschiebungen des Ersten Weltkriegs zu den Aufbrüchen der demokratischen Republik bis zum Blick aus dem Exil auf die Krise der Demokratie, die Durchsetzung des nationalsozialistischen Terrorregimes und den zweiten Nachkrieg Europas und der Vereinigten Staaten. So entstand aus den erlebten Zeitschichten ein fortlaufender Kommentar zu den Extremen des 20. Jahrhunderts: zum Verhältnis von Individuum und Masse, Alltag und Epoche, Nation und Weltzusammenhang und von Partikularismus und Universalismus. Der Vortrag geht von dieser einzigartigen Konstellation aus Lebensitinerar und literarischer Formung von Erfahrungskondensaten aus, um von hier aus nach den Umbrüchen des Politischen im Zeitalter der Extreme zu fragen.

Thomas Mann spannte in seinem Werk den Bogen von den Errungenschaften und Widersprüchen des bürgerlichen 19. Jahrhunderts zu den ideologischen und politischen Katastrophengeschichten des frühen 20. Jahrhunderts: von der Historizität und Modernität des Deutschen Kaiserreichs über die tektonischen Verschiebungen des Ersten Weltkriegs zu den Aufbrüchen der demokratischen Republik bis zum Blick aus dem Exil auf die Krise der Demokratie, die Durchsetzung des nationalsozialistischen Terrorregimes und den zweiten Nachkrieg Europas und der Vereinigten Staaten. So entstand aus den erlebten Zeitschichten ein fortlaufender Kommentar zu den Extremen des 20. Jahrhunderts: zum Verhältnis von Individuum und Masse, Alltag und Epoche, Nation und Weltzusammenhang und von Partikularismus und Universalismus. Der Vortrag geht von dieser einzigartigen Konstellation aus Lebensitinerar und literarischer Formung von Erfahrungskondensaten aus, um von hier aus nach den Umbrüchen des Politischen im Zeitalter der Extreme zu fragen.

Prof. Dr. Rolf G. Renner (Universität Freiburg)

Thomas Manns Der Tod in Venedig und Luchino Viscontis Verfilmung. Zur Interaktion von Text und Bild

Mittwoch, 21.05.25

Unter den Novellen Thomas Manns markiert Der Tod in Venedig eine Sonderstellung. Zum einen erschließt er zentrale kulturelle Register, die das gesamte Werk Thomas Manns prägen und später weitergeführt und pointiert werden. Zum anderen verfügt die Novelle, die der Autor als eine der „Masken“ ansieht, mit denen er unter andere Menschen gehen kann, über eine sehr persönliche Einschrift. Sie eröffnet den Blick auf die Biografie eines Autors, für den seine Texte auch eine phantasmatische Bedeutung entfalten, weil sie zwischen kulturellen und intimen Erfahrungen vermitteln und deshalb eine doppelte Lesbarkeit hervorbringen. Dieser Spannung folgend entwickelt Luchino Visconti eine kinematographische Sprache, die sich einerseits sehr eng am Text Thomas Manns orientiert, andererseits aber eine Eigenständigkeit gewinnt, die einen neuen Blick auf ihre Vorlage eröffnet. Was der Regisseur ins Bild setzt, ist visuelle Rekonstruktion und produktive Transformation der Novelle zugleich.

Filmvorführung am Dienstag, 20.05.25 um 20.00 Uhr im Großen Hörsaal Biologie, Schänzlestr. 1.

Weitere Informationen hier.

Prof. Dr. Katharina Grätz (Universität Freiburg)

Verfall, Stimulanz oder Bummelei? Zur Bedeutungsvielfalt von Krankheit im Zauberberg

Mittwoch, 28.05.25

Erschienen vor 100 Jahren zählt Der Zauberberg zu den bedeutendsten Romanen der Klassischen Moderne. Als ein Buch über Krankheit und Gesellschaft, über Krise und Zeitenwende ist er nach wie vor brandaktuell. Er ist Zeit- und Ideenroman in einem, zeichnet nicht nur das schillernde Porträt einer aus den Fugen geratenen Gesellschaft, die unausweichlich auf den großen Donnerschlag des ersten Weltkriegs zusteuert, sondern nimmt eine Fülle weltanschaulicher, philosophischer und lebenswissenschaftlicher Diskurse in sich auf und formt aus ihnen ein spannungsreiches Panorama der Vorkriegszeit. Dass der Zauberberg dadurch zu einem höchst komplexen und schillernden literarischen Gebilde wird, dem mit eindimensionalen Deutungen nicht beizukommen ist, will der Vortrag am zentralen Thema der Tuberkulose zeigen. Das Nebeneinander unvereinbarer medizinischer und kulturdiagnostischer Konzepte von Krankheit soll als zentraler Kunstgriff des Romans und als Herausforderung für seine Interpretation aufgewiesen werden.

Prof. Dr. Ralph Häfner (Universität Freiburg)

Meerfahrt mit Thomas Mann. Romanform und Lebensform im Dialog mit Nietzsche, Heine, Cervantes

Mittwoch, 04.06.25

Anlässlich seiner ersten Überfahrt nach den USA hat Thomas Mann 1934 das Reisediarium Meerfahrt mit Don Quijote veröffentlicht. Gegenstand des Vortrags ist eine Reflexion auf Manns Bestimmung des Verhältnisses der im Roman erzählten Wirklichkeit und der Wirklichkeit eines Alltags, der durch den Aufstieg des Nationalsozialismus von totalitären Strukturen auf allen Ebenen des menschlichen Lebens geprägt war. Zu überprüfen ist Manns Lesart des Sittlichen im Werk von Friedrich Nietzsche, das er früh schon mit Heines Situierung des ‚Artisten‘ in der Gesellschaft in Verbindung gebracht hat. Die 1934 wiederholte Lektüre von Cervantes’ Don Quijote begünstigte vor diesem Hintergrund zugleich eine Reflexion auf die Form des Romans in seinem traditionsgeschichtlichen Zusammenhang. Mit dem Erscheinen von James Joyces Ulysses (1922) und André Gides Les faux-monnayeurs (1925), zwei von Thomas Mann hoch geschätzten Romanwerken, sprach er von einer „Krise, in der sich der Roman als Form heute für unser aller Gefühl befindet“. Die Joseph-Tetralogie ist Manns Antwort auf eine Diagnose, die es darauf anlegte, Nietzsche durch Heines Werk hindurch und im Blick auf die epische Verwirklichungstechnik des Cervantes für den Entwurf eines politischen „Humanismus“ zu retten.

Anlässlich seiner ersten Überfahrt nach den USA hat Thomas Mann 1934 das Reisediarium Meerfahrt mit Don Quijote veröffentlicht. Gegenstand des Vortrags ist eine Reflexion auf Manns Bestimmung des Verhältnisses der im Roman erzählten Wirklichkeit und der Wirklichkeit eines Alltags, der durch den Aufstieg des Nationalsozialismus von totalitären Strukturen auf allen Ebenen des menschlichen Lebens geprägt war. Zu überprüfen ist Manns Lesart des Sittlichen im Werk von Friedrich Nietzsche, das er früh schon mit Heines Situierung des ‚Artisten‘ in der Gesellschaft in Verbindung gebracht hat. Die 1934 wiederholte Lektüre von Cervantes’ Don Quijote begünstigte vor diesem Hintergrund zugleich eine Reflexion auf die Form des Romans in seinem traditionsgeschichtlichen Zusammenhang. Mit dem Erscheinen von James Joyces Ulysses (1922) und André Gides Les faux-monnayeurs (1925), zwei von Thomas Mann hoch geschätzten Romanwerken, sprach er von einer „Krise, in der sich der Roman als Form heute für unser aller Gefühl befindet“. Die Joseph-Tetralogie ist Manns Antwort auf eine Diagnose, die es darauf anlegte, Nietzsche durch Heines Werk hindurch und im Blick auf die epische Verwirklichungstechnik des Cervantes für den Entwurf eines politischen „Humanismus“ zu retten.

Prof. Dr. Peter Philipp Riedl (Universität Freiburg)

Deutsche Sonderwege: Politik und Geschichte im Werk Thomas Manns

Mittwoch, 18.06.25

Thomas Manns politisches Denken veränderte sich mit den disruptiven Zeitläuften, die er erleben und erleiden musste. Sein Gesinnungswandel vom Monarchisten zum ‚Vernunftrepublikaner‘, Demokraten und Antifaschisten ist oft und detailliert beschrieben worden. Demgegenüber beleuchtet der Vortrag historisch-politische Konstruktionen in Manns Werk und fragt insbesondere nach Kontinuitäten in den Diskontinuitäten. Das Denken in Kategorien einer longue durée bestimmte jedenfalls seine Auffassungen von Politik und Geschichte über alle Brüche und Umbrüche hinweg. Auf diese inneren Verbindungen und Traditionslinien divergierender historisch-politischer Anschauungen deutet der Obertitel des Vortrags hin. Der in den Plural gesetzte Begriff des ‚Sonderwegs‘ wird deskriptiv verstanden, das heißt: Mit ihm soll ein Grundzug von Thomas Manns historisch-politischem Denken auf den Punkt gebracht werden. Trotz sich verändernder politischer Überzeugungen hielt er am Typus zeitübergreifender historisch-politischer Erklärungsmodelle fest.

Prof. Dr. Werner Frick (Universität Freiburg)

„In Spuren gehen“: Thomas Manns Essays zur literarischen Tradition

Mittwoch, 25.06.25

Es gehört zu den Besonderheiten von Thomas Manns Œuvre und macht einen guten Teil der Faszination und der intellektuellen Signatur dieses Autors aus, dass große Reden, Aufsätze und Essays, oftmals zu Jubiläumsanlässen entstanden und in öffentlicher Rede vorgetragen, einen substantiellen und im Verhältnis zu den Romanen und Erzählungen kaum weniger bedeutsamen Anteil dieses epochalen Gesamtwerkes ausmachen. Die Spannbreite dieser Essayistik umfasst politische Themen ebenso wie ästhetische, philosophische und kulturkritische Materien, zu denen Thomas Mann als poeta doctus und homo politicus in bewusster Zeitgenossenschaft und mit dem Habitus des öffentlichen Intellektuellen Stellung bezieht. Viele der hier einschlägigen Titel sind zu Kennmarken des Mann’schen Œuvres geworden: Von deutscher Republik (1922), Lübeck als geistige Lebensform (1926) und Bruder Hitler (1939), Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters (1932) und Versuch über Schiller (1955), Leiden und Größe Richard Wagners (1932), Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung (1947) oder Die Stellung Freuds in der modernen Geistesgeschichte (1929), um nur diese zu nennen. Der Vortrag wird an ausgewählten Beispielen in dieses essayistische Korpus einführen und sich insbesondere mit solchen Versuchen und Schriftsteller-Porträts beschäftigen, in denen Thomas Mann in der ‚kollegialen‘ Auseinandersetzung mit Leitfiguren der kulturellen und literarischen Tradition zugleich konstitutive Grundlagen des eigenen Denkens und Schreibens bedenkt und coram publico entwickelt.

Prof. Dr. Julia Schöll (TU Braunschweig)

Der „ignorierte Jahrhundertroman“: Joseph und seine Brüder

Mittwoch, 02.07.25

In seiner Dankesrede zur Verleihung des Thomas Mann-Preises 2008 nennt Daniel Kehlmann den Romanzyklus Joseph und seine Brüder ein „ungelesenes Hauptwerk“ und einen „ignorierten Jahrhundertroman“. Und tatsächlich ist dieser vierbändige, im Druck fast 2000 Seiten umfassende Text vielleicht der unbekannteste unter den großen Romanen Thomas Manns. Begonnen 1926 in München, fortgesetzt erst im Schweizer, dann im US-amerikanischen Exil, ist Joseph und seine Brüder ein Roman seiner Zeit – und zugleich das zeitübergreifendste, ja zeitloseste seiner Werke. Thomas Mann schreibt darin die Josephserzählung des Alten Testaments neu, indem er diese Geschichte als eine Menschheitsgeschichte erzählt, die weit über die Grenzen der jüdischen Kulturgeschichte hinausweist. Zugleich gelingt Thomas Mann das Kunststück, diesen Text ganz auf die eigene Gegenwart zu beziehen, auf den Nationalsozialismus, der ihn aus der Heimat vertrieben hat, und auf die USA, auf die Thomas Mann große Hoffnung im Kampf gegen das NS-Regime setzt.

In seiner Dankesrede zur Verleihung des Thomas Mann-Preises 2008 nennt Daniel Kehlmann den Romanzyklus Joseph und seine Brüder ein „ungelesenes Hauptwerk“ und einen „ignorierten Jahrhundertroman“. Und tatsächlich ist dieser vierbändige, im Druck fast 2000 Seiten umfassende Text vielleicht der unbekannteste unter den großen Romanen Thomas Manns. Begonnen 1926 in München, fortgesetzt erst im Schweizer, dann im US-amerikanischen Exil, ist Joseph und seine Brüder ein Roman seiner Zeit – und zugleich das zeitübergreifendste, ja zeitloseste seiner Werke. Thomas Mann schreibt darin die Josephserzählung des Alten Testaments neu, indem er diese Geschichte als eine Menschheitsgeschichte erzählt, die weit über die Grenzen der jüdischen Kulturgeschichte hinausweist. Zugleich gelingt Thomas Mann das Kunststück, diesen Text ganz auf die eigene Gegenwart zu beziehen, auf den Nationalsozialismus, der ihn aus der Heimat vertrieben hat, und auf die USA, auf die Thomas Mann große Hoffnung im Kampf gegen das NS-Regime setzt.

Prof. Dr. Claudius Sittig (Universität Freiburg)

„Nun, mein Sohn, laß hören“ – Thomas Manns Stimme

Mittwoch, 09.07.25

„Ich mache Triumphreisen. Ich besuche die Städte, eingeladen von schöngeistigen Gesellschaften, ich erscheine im Frack, und die Leute klatschen in die Hände, wenn ich nur auftrete …“. So hat Thomas Mann in einer autobiographischen Skizze im Jahr 1907 geschrieben. Kaum ein anderer Schriftsteller seiner Zeit hat so oft, so selbstbewusst, so erfolgreich (und wohl auch so genüsslich) seine literarischen Werke laut vorgelesen und sich hörbar auch in anderen Fragen zu Wort gemeldet. Und das nicht nur im klassischen Format der öffentlichen Dichterlesung oder zur Prüfung der Qualität und Wirkung eigener Texte im Familienkreis; er war auch – außerordentlich früh – aufgeschlossen für zeitgenössische medientechnische Innovationen, die ihm neue Kommunikationsräume eröffneten (bereits aus den 1920er Jahren datieren Rundfunk-, Schallplatten- und Tonfilm-Aufnahmen). Im Vortrag geht es zugleich um die stimmliche ‚Vokalität’ in Manns Werken und um die Stimmkörper-Spuren, die dieser Medien-Mann hinterlassen hat.Schallplatten- und Tonfilm-Aufnahmen). Im Vortrag geht es zugleich um die stimmliche ‚Vokalität’ in Manns Werken und um die Stimmkörper-Spuren, die dieser Medien-Mann hinterlassen hat.

Prof. Dr. Barbara Beßlich (Universität Heidelberg)

Dämonendusel und Erzählprobleme: Dr. Serenus Zeitblom in Thomas Manns Roman Doktor Faustus (1947)

Mittwoch, 16.07.25

Thomas Manns Roman Doktor Faustus schildert Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Dieser Freund ist der Latein- und Geschichtslehrer Dr. Serenus Zeitblom, der vermutet, dass Leverkühn einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sei, der ihm erst 24 Jahre genialische Schaffenskraft vermittelt und ihn dann in Krankheit und Tod zu sich geholt habe. Aber ist das wirklich so? Was ist in der erzählten Welt der Fall und was ist bloße Deutung Zeitbloms, der die Musikerbiographie immer wieder mit den politischen Zeitläuften in Deutschland parallelisiert? Der Vortrag stellt die Erzählverfahren des Romans in den Mittelpunkt, beleuchtet Zeitbloms politische Haltung und problematisiert den Realitätsstatus des Teuflischen in der erzählten Welt. Es wird diskutiert, ob Zeitblom eine Biographie oder einen Roman schreibt, und gefragt, in welchem Verhältnis die literarische Leitmotivik zum unzuverlässigen Erzählen steht. Wie Zeitblom Leverkühns Kompositionen politisiert zu konservativ-revolutionärer Weltanschauungsmusik, interessiert dabei besonders.

Thomas Manns Roman Doktor Faustus schildert Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Dieser Freund ist der Latein- und Geschichtslehrer Dr. Serenus Zeitblom, der vermutet, dass Leverkühn einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sei, der ihm erst 24 Jahre genialische Schaffenskraft vermittelt und ihn dann in Krankheit und Tod zu sich geholt habe. Aber ist das wirklich so? Was ist in der erzählten Welt der Fall und was ist bloße Deutung Zeitbloms, der die Musikerbiographie immer wieder mit den politischen Zeitläuften in Deutschland parallelisiert? Der Vortrag stellt die Erzählverfahren des Romans in den Mittelpunkt, beleuchtet Zeitbloms politische Haltung und problematisiert den Realitätsstatus des Teuflischen in der erzählten Welt. Es wird diskutiert, ob Zeitblom eine Biographie oder einen Roman schreibt, und gefragt, in welchem Verhältnis die literarische Leitmotivik zum unzuverlässigen Erzählen steht. Wie Zeitblom Leverkühns Kompositionen politisiert zu konservativ-revolutionärer Weltanschauungsmusik, interessiert dabei besonders.

Gesprächskonzert mit

Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Borchmeyer (Universität Heidelberg)

und Amadeus Wiesensee, Klavier (München)

Thomas Mann und Beethoven. Eine Spurensuche im Doktor Faustus

Donnerstag, 17.07.25 | 19.30 Uhr | Archäologische Sammlung

Im Herbst 1947 erschien Thomas Manns umstrittenster und wohl meistinterpretierter Roman Doktor Faustus in der Stockholmer Gesamtausgabe seiner Werke. Doktor Faustus, über den inzwischen weit über tausend Bücher und Aufsätze geschrieben sind, ist als der Musikroman schlechthin heute gegenwärtiger denn je. Eine seiner musikalischen Leitfiguren aber ist Beethoven. Wie Dr. Fausti Weheklag, das letzte Werk von Adrian Leverkühn, dem Protagonisten des Romans, eine Auseinandersetzung mit Beethovens Neunter Symphonie darstellt, so sind Wendell Kretzschmars Beethoven-Vorträge im Hause der „Gemeinnützigen Tätigkeit“ in Adrian Leverkühns Heimatstadt Kaisersaschern eine der wichtigsten Etappen in seinem musikalischen Bildungsgang. Den Höhepunkt dieser Vorträge bildet derjenige über die Klaviersonate op. 111 mit der musikalischen und verbalen Nachzeichnung des zweiten Satzes: der Arietta und ihrer Variationen. Sie wird auch in diesem Gesprächskonzert zu hören sein, sekundiert von Auszügen und Erläuterungen aus und zum Doktor Faustus.

Im Herbst 1947 erschien Thomas Manns umstrittenster und wohl meistinterpretierter Roman Doktor Faustus in der Stockholmer Gesamtausgabe seiner Werke. Doktor Faustus, über den inzwischen weit über tausend Bücher und Aufsätze geschrieben sind, ist als der Musikroman schlechthin heute gegenwärtiger denn je. Eine seiner musikalischen Leitfiguren aber ist Beethoven. Wie Dr. Fausti Weheklag, das letzte Werk von Adrian Leverkühn, dem Protagonisten des Romans, eine Auseinandersetzung mit Beethovens Neunter Symphonie darstellt, so sind Wendell Kretzschmars Beethoven-Vorträge im Hause der „Gemeinnützigen Tätigkeit“ in Adrian Leverkühns Heimatstadt Kaisersaschern eine der wichtigsten Etappen in seinem musikalischen Bildungsgang. Den Höhepunkt dieser Vorträge bildet derjenige über die Klaviersonate op. 111 mit der musikalischen und verbalen Nachzeichnung des zweiten Satzes: der Arietta und ihrer Variationen. Sie wird auch in diesem Gesprächskonzert zu hören sein, sekundiert von Auszügen und Erläuterungen aus und zum Doktor Faustus.

Prof. Dr. Andreas Kablitz (Universität zu Köln)

Thomas Manns Satyrspiel: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Mittwoch, 23.07.25

Bekenntnisse sind eine altehrwürdige Gattung der europäischen Literatur. Ihren Modellfall bilden die Confessiones des Kirchenvaters Augustinus, der darin die Geschichte seiner Konversion erzählt. Jean-Jacques Rousseau wird ihnen am Ende der Aufklärung seine Confessions gegenüberstellen, die in säkularisierter Weise Rechenschaft über sein Leben geben sollen. Augenscheinlich auf diese literarische Tradition nimmt Thomas Mann Bezug, wenn er seinem letzten Roman den Titel Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull gibt. Aber welche Botschaft hält dieser Titel für den Leser bereit? Handelt es sich um die Confessiones dessen, der sich von seinem Laster zu befreien vermochte und nun von der Warte eines Ehrenmannes über sein als verfehlt erkanntes früheres Leben schonungslos Auskunft gibt? Oder sind es offenherzige Worte eines Mannes, der weiß, dass er sich von seinen fatalen Neigungen nicht befreien kann und sich deshalb zu seinem Hochstaplerwesen nicht nur bekennt, sondern zugleich in seinem Lebensbericht eine anschauliche Schilderung davon zur Darstellung bringt? Hätten wir es womöglich mit dem Text eines reuigen Bekenners zu tun, der sich um der Distanzierung von seiner üblen Vergangenheit willen zur freimütigen Schilderung seines bedenklichen Lebensweges entschlossen hat – und der gleichwohl, ohne es zu bemerken, nach wie vor seinem hochstaplerischen Wesen anheimfällt? Die Abgründigkeit des Titels bietet einen Vorgeschmack auf die zahllosen Unwägbarkeiten, mit denen dieser Roman aufwartet, um das Bild einer zutiefst abgründigen Welt zu zeichnen, in dem sich schwerlich Gewissheiten gewinnen lassen. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull sind ein zutiefst skeptischer Roman. Sie sind das Dokument einer heiteren Skepsis, die einen versöhnlichen Blick auf die rätselhafte Welt wirft.